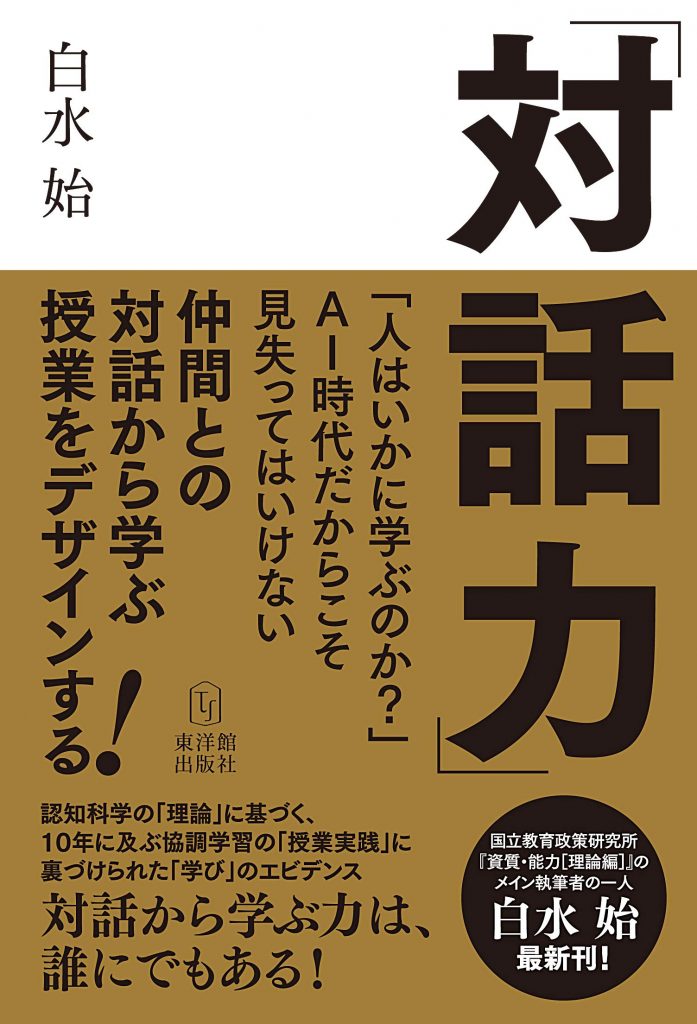

もう長い付き合いの白水さん@東大CoREF(現在国立教育政策研究所)から、彼の近著『対話力:仲間との対話から学ぶ授業をデザインする!』(東洋館)を送っていただいた。この本は、著者の白水さんが、この本の主題である「知識構成型ジグソー(knowledge building jigsaw)」という教育理念、そしてのその方法、そして実践の成果をまとめたものだ。教育という領域は社会生活においてきわめて重要であるとともに、日本認知科学コミュニティーの創設以来主要な分野の一つであり続けた。この運動を始めた故三宅なほみさんとずっと一緒に研究を展開してきた白水さんの(これまでの)総まとめというのが本書だ。

対話力(?)

この本のタイトルを白水さんから聞いた時、相当に違和感があった。というのも、教育学のせいなのか、古い時代の心理学のせいなのかわからないが、なんでも「・・・力」という言い方をすることが昔から根強くある。これは正直言ってうんざりする話だ。現代でも、大学入試改革の柱は、思考力、判断力、表現力とか言われたりする。これは現代において「効率的な駕籠の担ぎ方」を議論するようなものだ。私は若い頃に認知科学の洗礼を受け、徹底した文脈依存主義者なので、なんとか力などというものは、社会から追放したいと思っている。私はこの感覚を追放することが、研究者として自分がやるべきことだと思っていた時代もあるくらいだ。

ただし本書の冒頭で、この本がそういう陳腐な、うんざりするものを扱う本でないことが明確に述べられている。長くなるが引用する。

「対話力」というタイトルの本書を手に取ったあなたは、きっとこの本を読めば「対話する力」が手に入ると思っていたのではないかと思います。しかしこの本は「個人が対話する力を身につける」方法について書かれたものではありません。そうではなく、「対話」自体に人の考えを変える力があること、つまり、「対話が持つ力」について書かれたものです」

前書き(p.001)

白水さんだから、対話力を身につけよう、などという田吾作のようなことを書くはずはないとは信じていたが、これでまず安心して読み進めることができた。

知識構成型ジグソー

ジグソー学習というのはアロンソンというアメリカの研究者が提案したもので、ある学習事項の様々な側面を、クラスの人間が分担して(エキスパートグループ)、そして集中的に学習し、その成果を持ち寄り(ジグソーセッション)、それらを統合して包括的な理解を生み出すというものだ。考案当初の目的には、むろん理解という側面もあったのだが、異なる立場の他者の尊重ということが主要な目的とされていたと思う。つまり、各自は各自の得意な分野のエキスパートだと全員が理解すること、そして他者に貢献するエキスパートたるべく努力を怠らない、そういうことが目指されていたと記憶している。当時のアメリカの人種差別などを背景と見ると、とても素直に理解できる。こういう文脈でジグソーを語る人たちは、cooperative learning=協同学習という用語を用いると思う。

三宅さんや白水さんがこうした側面に無関心ということはない。ただ彼らの主眼は、より深い理解を生み出す、それを生み出す考え方自身を身につける、自覚するということにあると思う。つまり学習を通して生み出される知識(knowing that, knowing how)に重点があるのだ。そしてジグソーはまさにこうした契機を含んだ学習法であると見抜き、その側面を強調した「知識構成型ジグソー」という言葉を生み出したのだ。

対話に深い理解を生み出す力があるということは、もっと実験的な課題を用いた著者らの研究の基礎がある。対話する、つまり自分の思考を「外化」することは、自らの思いを単に言語表現に直すことには止まらない大きな力がある。三宅なほみのミシン、白水らの折り紙の研究はそれを端的に示している。

本書が報告しているCoREFの活動は、これを実験的に精緻化することではなく、それを学校教育全体に広め、日本の教育を変えていくために行われてきたものである(この中身については次で述べる)。このために彼らは日本全国の学校、教育委員会(特に埼玉県)、そして文部科学省まで巻き込んだ活動を展開してきた。知識構成型ジグソーは、子供達に考えていく楽しさ、深い理解をもたらすだけでなく、教師、学校組織までを変えることが、豊富な実践例を通して語られている。さらに、その成果を個々の教師が参照、参考できるようなWebシステムまで開発している。ちなみにそのシステムではありがた迷惑なAI機能はほぼ排除されているらしい。そういう意味で、これからの教育を本気で考えたい人には必読の書だと思う。

教育の未来

フィリピンの高校から始まる様々な実践報告もとても興味深いものがあるのだが、私がガツンとやられたのは、本書の最終盤に書かれている「学習者観、学習観の転換」というところだった。ここでは、(これまた私が大変にお世話になった)波多野・稲垣両氏によるなんと30年も前に書かれた「人はいかに学ぶか」をベースにして、きわめて大胆な提言がなされている。備忘録のために、両氏の主張のまとめを掲載しておく(pp. 272-273)。

- 間違うことを尊重する

- 探求することを奨励する

- 子供同士のやりとりをうながす

- 媒介物による日常生活化

- 教師も答えのわからない問題に取り組む

- (そのための)教育的想像力の重要性

白水さんは、これらをコペルニクス的転回と呼んでいる。第一の意味は、学習者を教わらないと何もできない存在とみなすことから、状況次第で自ら考えることができる存在への転回である。これは自分自身の研究からも言える。シチュエーションを変えることで、それまでにはなかった考えが生み出される。洞察も認知発達もそうなっている(これについては拙著『教養としての認知科学』東京大学出版会をご覧になられたい)。理解の萌芽はどこかには存在しているのだ。そしてそれを引き出すのが教育ということになる。逆に言えば、どんなにやっても固定した考えしか出てこない時期には教育(練習も含めて)は無効となる。

白水さんが挙げるもう一つの転回は、「状況次第で人の能力が違って見える」とまとめている。これは最初のこととすごく関係しているのだが、ある場面の無能は他の場面の無能を予測しない。また逆もあり、ある場面の有能は別の場面の有能を保証しない。驚くような答弁を行う法務大臣が難関中の難関の司法試験に合格しているなどは後者の例となるだろう。つまり観測点を変えることにより、観察対象は異なる姿を見せるのだ。こうした学習観、学習者観を持った教師が一人でも増えること願うばかりだ。

社会構成主義、そして自己と他者

さて最後の2点ほど、私からの質問というか疑念を表明しておきたい。1つは社会と個人との関係についてのものだ。なお白水さんは自分の立場を社会的構成主義としている。彼の立場はmodestなもので、これについて強く反対することはない(強い立場の人には相当に異論があるが)。

他者との交流、グループ活動が一人で考えていた時には生み出せなかったものを生み出すということに反対する気は無い。これは事実だからだ。ただ生み出す主体はやはり「自己」ではないかと思う。自分も他者も状況もingredientではある。しかしその分量の加減を考え、思考を前進させるのは「自己」ではないだろうか、という思いは消えない(むろん全てを意識的にやっているわけでない)。

そもそも研究者をやるということは、そのコミュニティーが築き上げてきた蓄積を参照することを含んでいる。そしてその蓄積をうまく(時に下手に)伝えてくれる教師、先輩たちもいる。そういう意味で私はそうした社会を前提として活動をしている。また私自身は学部在学中から現在に至るまで、ほとんどの時期にとても素敵な研究仲間と一緒にいることができた。彼らが欠けていたら今の自分は多分ないのではないかと思うほどだ。

しかし対話の中で相手に伝えようと努力するのは自分であり、他者の意見を取り込みながら考えをまとめるのも、どこまで修正するのかを考えるのも自分だ、という思いは消えない。理解、知識というのは、自己の経験、いわゆるフォーマルな教育、他者との対話をingredientsとするが、それの混ぜ具合、寝かせ方、表現の仕方は自分なのだというのが、社会と個人についての私の考え方だ。

「デザイン」するのは誰か

第二の質問も実は同じ立場から発している。学習科学(learning science)が生まれ、それ以来、授業デザイン、デザイン研究という言葉が様々な場面で使われるようになった。この本の中でも、教師たちが何年もかけて、また多くの人と交流しながら、デザインをし直し、より良い実践に向かう姿が描かれている。教育のプロフェッショナルとしての本当に素晴らしい姿だと思う。

上手にデザインされた状況ならば、うまく振る舞える、それは素敵なことかもしれない。また教師にとっても、自分がやったことの意義が確かめられるという、素晴らしい利点もある。しかし、それがなかったら、上手なデザイナーがいなかった時はどうするのだという疑問も湧いてくる。またどんなに上手なデザイナーでも、自分はそれを気に入らないということもあるだろう。

つまり言いたいことは、自分の学習は自分がデザインするのだ、ということだ。己がやりたい、知りたい、やらねばならない、やらないとやばい、そういう感覚は個人的にはとても大事なことではないかと思う。自分は上手に勉強をやってきた人間ではないと思う。なぜそうかといえば、納得できない限り人の言うことを聞かないからだ。「いずれ役に立つ」、「これやらないと取り残される」みたいな脅迫的な言辞はたくさん聞いてきたが、そういう場合は必ずそれを「やらなかった」。なぜそんな学習スタイルになったのかはわからない。ただもう還暦も過ぎ、コロナウィルスが広がる今でも、「今日飲みに行かないのは、政府専門家会議の提言「新しい生活スタイル」に従ったわけではなく、昨日家飲みをしすぎたせいだ、誰も付き合わないからだ、つまり自己決定だ」と言って自分を納得させているくらいだ。

私の生活スタイルはどうでもいい話だが、社会の要請や、他者がデザインした状況の要請と決別し、自分のやるべきことを見つけていくことはだいじなことではないだろうか。認知科学をするということだって、そうだった。私が認知科学を志したのは1981年あたりだが、その当時はそんな学問を聞いたことがある人は、大学の中でもごく少数であった。でも、これはまさにやるべき分野だと決め、その中で自分が何をすることが必要なのかを必死に考えた。私の恩師の佐伯先生は本当にそれを応援してくれたと思う。しかし彼はその数年後には状況論という、全く新たなアプローチへと展開していった。私はそれに追随するかといえば、それはしなかったし、状況論とは別方向の展開を自分で模索した。つまり自分のやることは自分で決めたのだ。

自分のことなので、「これが本当の学習だ」とか言う気はない。ただ自分の方向性を見定める、そのために何が必要かを考える、どんな連中と対話するのがいいのかを考える、こうした感覚は、私個人を超えて大事なことではないかと思う。

昨年に出版された嶋田総太郎さん(明治大学)の「脳の中の自己と他者」というとても素敵と言うよりは、驚愕の本がある。なぜ驚愕かといえば、それは現象学と認知神経科学が対話しているからだ。彼は約20年前くらに強化学習で学位を取得した。このアルゴリズムはものすごく強力だし、今でも活用されている。しかしポスドクで認知神経科学の研究室に向かった。どうして強化学習をやめたのだろうか。そして社会脳と呼ばれる立場から、人の神経系の活動を計測する研究をバリバリやっていた。これも話題中の話題の話で、毎月山ほど論文が出されている。しかし彼はある時期、それだけではなく現象学の勉強を1年間集中的にやったという。どうしてそんなことをしたのだろうか。どのようにして彼は現象学の必要性に気づいたのか、そしてそこからの学習をどうデザインしたのだろうか。むろんその中で様々な人との対話があっただろう。しかし認知神経科学者に対して、誰も現象学の勉強のデザインなんかしてくれないと思う。

こうしたことは知識構築型ジグソーから見るとどんな話になるのだろうか。白水さんにはそんなことも聞いてみたい。